今晩は様子見か。昨日は週末に関税問題などで新たな悪材料が出なかったことや、自動車を除く2月小売売上高が予想と一致したことで景気後退懸念が和らいだことなどで主要3指数がそろって上昇。ダウ平均が353.44ドル高(+0.85%)、S&P500が0.64%高、ナスダック総合が0.31%高となり、主要3指数がそろって2営業日続伸した。ただ、年初来ではダウ平均が1.65%安、S&P500が3.51%安、ナスダック総合が7.78%安とそろってマイナス圏にとどまった。

今晩の取引では主要3指数が前日までに2日続伸したことや、翌日に米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表を控えていることなどで様子見姿勢が強まりそうだ。今回のFOMCでは政策金利の据え置きが確実視されているが、年内の利下げ見通しを巡り、会合のパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の記者会見に注目が集まっている。

今晩の米経済指標・イベントは2月住宅着工件数、2月建設許可件数、2月鉱工業生産、米20年債入札など。主要な企業の決算発表はないが、エヌビディアの年次開発者会議「GTC」が3月17日-21日の日程で開催される。(執筆:3月18日、14:00)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ

18 19日開催の日銀会合では金融政策の維持が決まる見通しだ

市場の関心はFOMC会合に移っている。バークレイズ・プライベート・バンクのチーフ・マーケットストラテジスト、ジュリアン・ラファルグ氏は「ドットプロット(当局者の金利予測分布図)に大きな変化があるとは予想していないが、金融当局は2025年の予想中央値を若干引き下げることで、市場の現在の見通しを反映させたいのではないか」と指摘。「2回以上の25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)利下げの余地がある」と示唆するかもしれないと続けた。

ただし、低い物価上昇率は一時的であり、中期的には景気が回復するにつれて需給ギャップは解消し、目標である2%に向かって戻るであろうとの見通しに変化はなく、13年9月に公表した経済見通しでは15年末頃には2%まで上昇すると見込んでいる。

円は日本銀行の金融政策発表を控え、前日とほぼ変わらず。ニューヨーク時間の午後は総じて149円台前半で推移した。18、19日開催の日銀会合では金融政策の維持が決まる見通しだ。世界経済の先行き不確実性が増しており、難しい政策運営の中で、植田和男総裁の記者会見に注目が集まる。

先行きについては、物価上昇率が落ち着いている下で、引き続き雇用環境等の改善が見込まれることから、消費は緩やかな増加が続いていくとみられる。住宅投資は、バーナンキFRB議長によるFEDの資産購入額縮小が示唆されて以降、住宅ローン金利が上昇し、住宅着工等に影響を与えているが、雇用環境の改善や住宅価格の上昇等が続けば再び増加基調になることが期待される。また、設備投資は好調な企業収益等を背景に持ち直しの動きが続くことが予想されるが、個人消費等も含めて財政問題の対応をめぐる不透明感に留意する必要があると考えられる。一方、政府支出については、3月以降歳出の自動削減が実施されるなど財政緊縮が続いており、10月には連邦政府機関閉鎖等が実施されるなど13年10~12月期を中心にGDPを下押しすることが想定されるが、その影響は次第に薄らいでいくことが見込まれる。その結果、14年全体としては引き続き緩やかな回復傾向が維持される見通しであり、14年全体の実質経済成長率は前年比2%台半ば程度になるとみられる(第1-2-48図)。

フリーダム・キャピタル・マーケッツのジェイ・ウッズ氏は「トランプ政権が進める関税発動と貿易対立が大きな不確実性を生み出している」と指摘。「投資家は、これらの政策が金融当局の経済見通し、特にインフレと成長予測にどのような影響を与えているのかを注視している」と述べた。

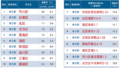

日経平均株価採用銘柄の上昇率上位(5/30~6/6)では、川崎重工業(7012)が値上がり率トップとなりました。岸田首相が5/23(月)、日米首脳会談後の記者会見で防衛費の大幅増額を示唆したことが買い材料となりました。さらに5/28(土)の日本経済新聞では、政府が今年度内にも防衛装備品の輸出に関する規制を緩和するとの見通しを報道しました。同社は防衛関連の一角と捉えられており、特に5/27(金)~6/6(月)は7営業日続伸となり、年初来高値更新となっています。

バーナンキ議長は5月の議会証言において、「経済見通し、特に労働市場の見通しが改善し持続可能と判断できれば、今後数回のFOMCにおいて資産購入額を縮小することは可能」といった旨の発言も行い、当面は金融緩和策を継続すると見込んでいた市場参加者を大いに驚かせた。また、6月のFOMC後の記者会見においては、「経済指標がFOMCの見通しとおおむね一致すれば13年内に資産購入額の縮小を開始し、その後の経済指標も見通しとほぼ一致すれば14年央頃に資産購入を終了する」と資産購入額縮小に関する具体的な時期に踏み込んだ発言を行った。

コメント