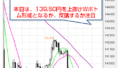

日経平均株価は大幅反発。前日終値から大幅高スタートとなり、上値を伸ばす展開となった。5日移動平均線(32850円 4/10)を上回り、終値ベースで10日移動平均線(34307円 同)も上回る大陽線を形成した。

RSI(9日)は前日の19.7%→39.7%(4/10)に上昇。あすも上昇しやすい期間帯が続く。週初の高値と安値のレンジで上げ下げをした後、上放れる格好となった。10日移動平均線が依然として下向きで推移していることで目先の揺り戻しも想定されるが、一気に25日移動平均線(36161円)や3/11安値(35987円)のフシまで上値を拡大できるかが注目される。

上値メドは、心理的節目の35000円、4/2安値(35426円)、25日移動平均線、3/28安値(36864円)、心理的節目の37000円などがある。下値メドは、心理的節目の34000円、4/8高値(33257円)、心理的節目の32000円、4/7安値(30792円)、心理的節目の30000円や29500円、2022年8/16高値(28928円)などがある。

(山下)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ

特にテクニカル分析でアルゴリズムをどう使うかについてです

資産運用の基本は、大負けしないことだろう。クルマの運転に例えるなら大きな事故は回避すべきだ。チャートは、「運用のシートベルト」といえる。正しく使えば、投資家の運用収益を向上させる補完ツールとなる。ただ、テクニカル指標は実際の値動きと売買シグナルのズレが生じ、収益機会を逃すことも少なくない。そこで、バリュー面とテクニカル面を融合させた、CMAP(シーマップ)を提唱したい。

さらに、他の要素と合わせて見ることも重要です。例えば、移動平均線も同時に超えたか、他のテクニカル指標でもシグナルが出ているか、それまでの下げは十分だったかなどを確認します。

二番底が完成した後、これを買いのシグナルとして見ていいのかどうかを見極める上で重要なのは、ほかのテクニカル指標のトレンド転換サインを確認するということです。例えば、移動平均線との関係です。移動平均線とは、一定期間の株価終値の平均値を結んだものです。日足チャートを例にとると、特に25日移動平均線は注目されます。これは約1ヶ月間の平均株価を表していて、平均取得価格だと考えることができます。つまり株価がこれを上回れば、平均的に含み益の状態になっているということです。

価格変動におけるジャンプ(急落・急騰)を検出するボラティリティ指標としてBipowerVariationが知られている。本論文では、価格変動の状態を、ボラティリティ不安定期と規則的変動期の2つのグループに分類すべく、Bipower VariationとRealized Volatilityを組み合わせることで新たなテクニカル指標を構成した。この指標に従って、価格が規則的変動期に所属する期間ではロングもしくはショートのポジションを取り、価格がボラティリティ不安定期に入るとすぐさまポジションを解消し、規則的変動期に入るまでポジションを取らない、という売買タイミング戦略を立てた。本論文では、本指標の詳細を述べ、また、その有効性を確認するために実データを用いたバックテストを行ったところ良好の結果を得たので報告する。

今後の日本株はどちらに向かうのか。みずほ証券の三浦豊シニアテクニカルアナリストが注目するのが米ダウ工業株30種平均のチャートだ。現時点で25日線を上回るダウ平均が「大幅に調整してこの水準を下回ってくると下落基調に転じたとの見方が広がる。そうなると日経平均も25日線を下抜けする可能性が高い」と警戒している。

2017年10月に開催されたIFTAミラノ大会で、私が考えたテクニカル分析手法であるKVPC理論について発表しました。

今回のIFTAでの講演では、投資家心理・投資家行動の視点を重視し、あえて数式を使わず、実際の日本の株式市場にどのようなことが起こっており、またどのような視点を持ちながら投資・運用を行っていけばいいのかを個人投資家でもわかりやすい形で提起する内容としました。市場に構造的な変化が見られる中、ファンダメンタルズ分析や行動ファイナンス理論、アルゴリズム・AI、HFT・ヘッジファンドの運用など多角的・多面的な視点を身につけることはテクニカルアナリストにとっても今後、重要になってくると考えます。

中央銀行による金融政策への連動性が高くなっている日米株式市場を対象とし、リスク指標を活用した分析を試みた。リスク指標としては、日次損益率の標準偏差(Value at Risk の考え方に近い)、株価指数自体の標準偏差(時価の標準偏差に相当)、VIX指数(あるいは日経VI)の3つを用いた。また、トレンドとの兼ね合いを見るため移動平均線との比較を行い、期間についても25日と200日の値をそれぞれ算出。複数の指標および期間で比較、分析を行ったことにより、株式市場のサイクルにおける各局面(上昇局面、天井圏、下落局面、底値圏)での特徴と、主に中長期的なインデックス運用におけるテクニカル指標としての有効な活用方法の示唆が得られた。

25日線は9月中旬以降、右肩上がりが続いている。「超短期のトレンドを示す5日移動平均が25日線を上回っているのも、相場の強さを示している」(大和証券の佐藤光シニアテクニカルアナリスト)という。28日はある個人投資家が「25日線まで下げた場面で、押し目買いを入れた」と明かすように、下値支持水準として25日線の存在感は増している。

本論文では、昨年度に提案されたBPVレシオの新しい応用事例として、ペアトレーディングに着眼した。BPVレシオは時系列データの突発的な大変動(ジャンプ)を検出するテクニカル指標であるが、本論文では2 銘柄間の価格差に適用することで、突発的な裁定機会(サヤ取りのチャンス)を検出した。類似の指標としてボリンジャーバンドが一般的であるが、BPVレシオにより突発的な大変動のみを対象にすることで、ペアトレーディングの効率性を向上できる。つまり収益性の高い裁定機会に限定し、だましの可能性を極力抑えることで、1取引当たりの平均利益額を最大化する運用方法を検討した。その結果、ボリンジャーバンドよりもBPVレシオを用いた方が、ペアトレーディングの効率性を向上できることを確認した。さらに、2銘柄間の価格差の平均回帰性を高めるために、共和分関係にある銘柄に厳選することで運用成績を向上できることも確認した。

25日移動平均は、過去25営業日間の終値を単純平均した代表的なテクニカル指標のひとつだ。1カ月間の営業日とほぼ重なり、過去1カ月間の投資家の平均買いコストと考えることができる。上回っている限りは、過去1カ月に買った投資家の間で利益が出ている持ち高が多いことを示している。

1。最近の日本の株式市場について アルゴリズムトレードやHFT(高速売買/高頻度売買)を解説します。2。テクニカル分析に関する2 つの話題 ここでは、板(注文表)とアルゴリズムについて解説します。特にテクニカル分析でアルゴリズムをどう使うかについてです。3。これからの事について ここでは次世代のツールについて解説します。

28日の日経平均株価は前日比9円安の2万2486円と小幅に続落した。半導体需要のピークアウト懸念などで関連株が売られた割には、続落とはいえ底堅い印象も残った。日経平均は取引時間中に一時、132円安の2万2363円まで下げたが、テクニカル分析では25日移動平均割れ目前でピタリと下げ止まった。25日線を強い下値支持水準として意識する投資家は多く、28日の安値近辺では押し目買いが増えた。

コメント