シャウエッセン好調 掟 を改革

ウインナーソーセージの定番でシェア2割とライバルを引き離すシャウエッセンはコロナ前の2年間、再び販売を伸ばしていた。市場が伸び悩むなか、小売りベースの販売額の伸び率は18年3月期に前の期比1%増まで縮んでいたが、19年3月期は3%増、20年3月期は6%増え725億円となった。

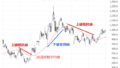

しかし、会社にとって極めて重要な看板商品であるシャウエッセンは、長きにわたり「伝統を守る」という極めて保守的に管理されていた。社内には「切ってはいけない、焼いてはいけない、違う味を出してはいけない」といった“シャウエッセンの掟”があり、厳格に守られてきた。

自らの手足となる「マーケティング推進部」を新設し、メンバー14人と仕事を始めてみると、すぐに分かってきた。シャウエッセンの成功体験とそれをかたくなに守ろうとする社員の意識に問題があったのだ。マーケティング推進部がシャウエッセンのブランド力を生かした派生品を作ろうと各所に持ちかけると、伝統的な味や規格を維持しようとし、話が全然進まない。

ちなみに、シャウエッセンという商品名の由来は、ドイツ語の“シャウ”(観る)と“エッセン”(食べ物)の合成語となっている。

こうした状況に対して、井川社長は大胆な改革を進めた。まず、スライスしたシャウエッセンを載せた“シャウエッセンピザ”を発売。また、ホットチリやチーズなど、新たなテイストが加えられた。またウインナーのサイズのバリエーションも拡げた。さらには、これまで禁止していた電子レンジでの調理も解禁するという徹底ぶりであった。こうした施策に対して、開発に携わったOBたちを中心に大きな反発があったが、井川社長は何よりもチャレンジすることが重要であるとの考えのもと、粘り強く理解を求めていった。

それまでプレーンのシャウエッセンのサイズ違いを販売していた戦略を18年に転換。シャウエッセンを使ったピザに続き、19年には味のバリエーションを増やして辛口の「ホットチリ」やチーズを練り込んだ「チェダー&カマンベール」を発売した。これらがヒットしてコロナ下の販売増を支えている。

基幹商品を軸に派生商品を開発していくブランド拡張戦略。日清食品ホールディングスがカップヌードルで次々に成功を収めた先例があるのに、日本ハムのシャウエッセンは発売から33年もかかった。容易にシャウエッセンの味や素材を変えられない、日本ハム特有の深刻な理由があったためだ。

トップシェアを誇るシャウエッセンではあるが、成長という視点でとらえると、一時、停滞気味になっていた。多くのロングセラー商品に共通することだが、主たる顧客層が50代以上と高齢化する一方、若者をうまくとりこめていなかったのだ。そこで、何か抜本的かつ斬新な取り組みが求められていた。

数字を何とかすると同時にコンシューマー商品で長く出ていないヒットを生まないといけない。シャウエッセンは1985年発売で、冷蔵加工食品の「中華名菜」や冷蔵ピザの「石窯工房」といった有力ブランドも90年代から2000年代初頭に誕生したものだ。「井川にかける」と言っているに等しい社長の期待に、ヒットが出ない組織の体質という問題があることは感じ取っていた。

日本ハムが手掛けるウインナーブランド「シャウエッセン」が好調だ。2024年3月期には売上高760億円を達成。2030年3月期までに1000億円達成を目指している。

シャウエッセンの誕生は1985年にまで遡る。当時の日本において、ウインナーといえば赤い魚肉のものが主流であった。こうした状況において、日本ハムは「日本にいながら、繊細な日本人の舌に合った本格的ドイツ風ウインナーが食べられたら」と考え、重要な3つのポイントを発見している。

素のままのシャウエッセンしか売らない方針を転換したのが井川伸久・代表取締役専務執行役員加工事業本部長。「君が最後のとりでだな」。井川氏は本部長就任を内示された2年半前、畑佳秀社長に言われた言葉が耳に残っている。

コメント