千円札の裏に危険な雲の絵 考察

図書館の魅力――。膨大な知識・情報。人間の営みの歴史。山のように積み上がる本のただ1冊1頁にも記されていない未到達の未来への期待。人によってさまざま感じるところはあるだろうが、「無関係に見えた物事が知識によってつながること」に魅力を挙げる人もいるのではないだろうか。本書はそんな方に特におすすめしたい一冊である。 本書は大きく2部からなり、第1部で現存する建築物のエピソードに隠されている不思議を取り上げ、第2部ではいわゆる「館ミステリ」の作品を、建築物にピントを合わせて解説していく。ヴァン・ダイン『グリーン家殺人事件』、エラリー・クイーン『Yの悲劇』、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』と、影響が指摘されることの多いこれら3作品をひとまとめにすることなくそれぞれ別の章で扱うなど、さすがミステリ作家、誠実な視点で分析と考察が行われる。もちろん、言うまでもなく「ミステリのネタバレはタブー」である。ネタバレに最大限注意しながらページを進めていく著者を、「次はどう避けていくのか…」と心躍らせて眺めるようなメタ的な読み方も楽しい。 本書のような「●●を通して▲▲を見る」というタイプの本は珍しくはない。小説ではほぼ当たり前の手法とも言えなくはないが、図書館職員の視点で見れば、分類と分類、本棚と本棚をつないでくれる本(リンクブックとでも呼べばよいだろうか)として本棚の中での役割を与えてみたくなってくる。稲垣栄洋『世界史を変えた植物』(PHP研究所 2021)、島地勝彦『バーカウンターは人生の勉強机である salon de SHIMAJI』(CCCメディアハウス 2014)、内野安彦『クルマの図書館コレクション』(郵研社 2016)と本棚を飛び越える本には他にも枚挙にいとまがない。 読者の興味と興味をつないでくれる本。こんな本を本棚のところどころに忍ばせておけば、あなたの図書館の魅力がまた一つ磨かれるかもしれない。

図書館に来る親子を見ていると、何でも本を使って教えようとする傾向が年々強くなっているのでは、と感じる。トイレトレーニング、歯磨き、友達と仲良くする……あらゆる事柄について、わかりやすく楽しく子どもに教える本を求められる。そんなことを思っていたところ、この本が目に留まった。1979年に晶文社より刊行された本が、40年以上の時を経て文庫化されたものだ。 著者は1960年代に北極に近いカナダ北西部に住むヘヤー・インディアンと共に生活し、延べ11か月にわたる実地調査を行った。本書はその暮らしの中で見聞きしたことを、他国の事例や著者自身の子育て経験とも照らし合わせ、社会の中で子どもがどのように育っていくのかを考察したエッセイである。 学びに関して例を挙げると、ヘヤーの大人たちは、小さな子どもが刃物を持っても見守るだけ。多少の危険があってもあえて手出しをしないことで、子どもたちは自分で試行錯誤しながらさまざまな技術を習得していく。一方、泳ぎに関しては、信仰の理由もあって習得機会が与えられることはない。そのような子どもたちの姿を見て著者が感じたのは、子どもは無限の可能性を持っているということ、子育てとはそれをある方向には伸ばし、別の可能性は抑えてしまう、ということだった。 また、ヘヤーの人たちには人から物を「教わる」という概念がないという。一方で日本の子どもたちは「教えられる」ことに忙しすぎるのでは、そのことによって自発的に学ぶ喜びを得にくくなっているのでは、と著者は述べている。現在の私たちとは時代も生活様式も全く違うヘヤー・インディアンの人々の学びから教えられることがあると感じた。子どもが好奇心のままに自分のペースで学ぶことを支援する。そのことは、近年ますます重要になってきているのではないだろうか。

SF作家と憲法学者による、タイトルに「物語の力」という本書。帯には「想像力が現実を動かす」とあり、そのどれもがミスマッチな所から興味を惹かれる。SF作家新城氏と憲法学者木村氏の対談で全編構成されている。 タイトルに「物語」を冠しているので、「物語論」が展開されていくかと思いきや、第1部「法律は物語から生まれる」の中では、対談内容はトランプ現象について、法学の基本とは…等が語られている。現在世界で起こっているトランプ現象や法律学考察が多岐にわたり続き、タイトルにある「物語」は、どこで触れられていくのか?というと、第1部の最終で「ゲームという模擬社会」が語られ、90年代初頭、新城カズマ氏が主催していたRPGゲーム『蓬?学園』の話となる。 90年代初頭のRPGブームとその運営についての解説は本書に譲り、その中で新城氏が「その時代、インターネットが無くてよかったことは、思考に時間をかけられたこと。」と繰り返し語っているのが印象的であった。 第2部「社会の構想力」から、主軸となるのはトールキン『指輪物語』である。『指輪物語』はハッピーエンドなのかそれとも…と、登場人物たちの立場を語っていながら、話は「『指輪物語』はリベラルデモクラシーか?」といったテーマにまた発展する。そしてこの推察を現在のトランプ現象の考察へ続けている。まさしく縦横無尽である。 第3部で「SFが人類を救う?」では、また対談は広がりをみせ「AIから民主主義まで」等と話が進んでいく。そして終章は『指輪物語』とケストナーで締めくくる。対談形式のこともあるが「むき出しの知的好奇心の塊」に触れた思いがした。

本書はAI研究者やビル・ゲイツにも絶賛された世界的話題作の日本語訳である。原著は2014年に発行された“Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies”である。その原著副題のとおり、道程、危険性、戦略の三つが書かれている。 著者はスウェーデン人の哲学者で、現在はオックスフォード大学の教授である。ボストロム教授は次の仮説を検証しようとしている。要約すると「もし近未来にスーパーインテリジェンス、すなわち人間の英知を結集した知力よりもはるかにすぐれた知能が出現するならば、人類が滅亡する可能性があり、そのリスクを回避するためには、スーパーインテリジェンスのふるまいを、それよりはるかに劣る人間がいかにしてコントロールすることができるかという問題を解決しなければならない」という仮説である。 したがって全15章からなる本書は、この仮説の検証の工程をなぞる構成となっている。まず、第1~5章では、スーパーインテリジェンスとは何かに迫り、どのように出現するか考察している。次に、第6~13章では、スーパーインテリジェンスがどのような能力と意思を持つのか、人類を滅亡させる可能性を考察した後、肝であるコントロール問題を論じている。そして第14~15章ではAIに関わる政策課題を考察し、知能爆発の到来に先駆けて重要かつ緊急の問題に我々の努力と資源を集中すべきだと主張する。 本書が717頁と分厚いのは、索引・参考文献・原注が150頁を占めるからである。それでもこの本の見た目に怯むことなく、AI研究を目指す高校生にぜひ読んでほしいと思った。AIを活用した企業活動が話題になる中、人間の安全を守るため、軸となる考え方を持っていてほしいと願うからである。緻密かつ論理的に説明する著者の熱意を感じ、そのような人になってほしいと思う。

チャールズ・ダーウィンやアルベルト・アインシュタイン。天才と呼ばれるような科学者たちの偉大な業績と偉大な失敗をご存じだろうか。 本書はダーウィンから始まり、さまざまな科学者たちの業績と過ちをたどりながら、最後にアインシュタインの過ちを考察している。天才アインシュタインが犯したとされる「最大の過ち」とは何か。一般的には、相対性理論に宇宙定数を導入したこと(後に削除されている)をアインシュタインは「最大の過ち」と悔やんだと言われている。しかし著者は、その逸話に疑問をなげかけている。①最大の過ちの話の出所が、自分の話を盛ることで有名な人物の発表であること。②アインシュタインが残した私信や論文をチェックした所、「最大の過ち」とそれに類する言葉が使われていないこと。この2点から著者は、アインシュタインは宇宙定数を最大の過ちと考えてはいなかったと結論づける。では、最大の過ちとは一体何なのか。ぜひ、本書を読んで確かめてもらいたい。 彼らの過ちには、私たちでも日常的にやってしまうような過ちが含まれている。業績だけではなく、過ちに着目することによって、天才科学者たちがただの人であったことも伝わってくるので、伝記のように読むこともできるだろう。過ちを丹念に検証するため、著者が文献にあたる様子も本書の読みどころの一つだ。参考文献や原注はもちろん充実している。科学者同士の議論の説明があるので、手紙や発表された論文を利用して、科学者たちが活発な意見を交わしていたことが伝わってくる。自分の関心のある章のみを読むつもりが、ついつい他の章も読みたくなり、最終的には全部読んでしまう。そんな、人に読ませる構成となっている。なお、本書は文庫版も販売されている。選書の際のご参考までに!

「永仁の徳政令」は学校で習ったと記憶している方も多いはずだ。永仁5(1297)年に鎌倉幕府から出された法令で、最も有名な条文の一部を要約すると「御家人(幕府と主従関係を結んだ者)が立法時点以前に売却した土地は本主(売却した御家人)に無償で返還させる」というものだ。 当時は立法の事実を人々に周知する制度が無かったにもかかわらず、この法令は異例な速さで全国に知れ渡ったという。それは何故か。本書はこの疑問を出発点に永仁の徳政令を取りまく中世社会について、その「社会的環境の実態を、いくらかでも解明しよう」(p.42)と書かれた本である。 実はこの法令自体に「徳政」の言葉は出てこない。しかし御家人だけが得をする法令にもかかわらず、人々はこれを「仁徳ある政治」という意味の「徳政」と呼んだ。著者はこの一見ちぐはぐな通称に、中世の人の「もの」の所有に関する考え方という視点から、目が覚めるような鋭い考察で切り込んでゆく。中世徳政の本質を指摘する本書の山場の一つである。さらに著者は永仁の徳政令以前の法令や社会状況を考察し、この徳政令が出るに至った経緯を辿ってゆく。現代とは全く異なる裁判制度や民衆の慣習法も取り上げられており、新鮮な驚きとともに中世社会を知ることができる。 歴史に思いを馳せるとき、昔の人も私たちと同じように物事を考えていたと思いがちだ。しかし本書は「法」を通して、700年以上前の中世人と現代人の考え方の違い、その一端を鮮やかに描き出している。 原本は1983年刊の岩波新書で、本書の解説によると品切れの時期も長くあったようだ。私は歴史学を学んでいた大学生のとき教授から手渡され、夢中で読んだ。学問としての歴史の面白さに目覚めさせてくれた思い出深い一冊である。この文庫化を機に、再び多くの人の手に届いてほしい。

あなたはどんな食べ物が好きだろうか? ふんわり? とろーり? なめらか? パリパリ? もちもち? おいしいというのは人それぞれ。それを隅々まで言葉にしたことがあるだろうか? この本は食べたくなる、思わずそそられる描写「シズル」の探求本。そもそも私たちは「おいしい」をどうやって感じているのだろう? 主に味覚と目でとらえる視覚、その後、香ばしい香りの嗅覚や食感の触覚そして聴覚が続く気がする。食べるということは生まれながらに備わっている行為で何気なくて自然だ。これからお米を食べるぞ。全身で味を感じるぞと構える行為ではない。 しかし「おいしい」をつくるプロ目線で考えたらそれはガラリと変わる。本書に登場するプロの方々は食べる人が「おいしい」と感じるよう秒単位、ミリ単位、グラム単位で調整を行う。きっちり数値に落とし込む。経験値で仕上がりをそろえる。プロの研鑽があってこそ洗練された味が生まれることが改めてわかる。 「おいしい」言葉を考えるという章では6名の専門家の分析が繰り広げられる。キャッチーな雰囲気のこの本で論文調の考察が読めるとは。参考文献が豊富に載っているのも嬉しい。気になるポイントから世界を広げることができるのだ。 また別の章では「おいしい」目線の映画と本の世界の考察。食べ物起点で見たくなる映画や読みたくなる本にきっと出会える。最後にはシズルワードの字引き。これほど多角的に「おいしい」が詰まっている本がかつてあったであろうか? この本が生まれたのは筆者がマーケティングリサーチ会社を経営しているからこそであろう。15人が語り、5人が書いて、10人で作った本である。まさに「おいしい」がバラエティに富んでいる。あなたも「おいしい」言葉の世界にでかけてみてはいかがだろうか?

「鬼」と聞くと思い浮かぶのは何だろうか。節分の鬼、桃太郎の鬼退治、浜田廣介の童話『泣いた赤鬼』、最近では、マンガ『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴著)といったところだろうか。 鬼に関する本は今まで数々出されているが、文学作品や伝承をもとにした、古代・中世の鬼や伝承に生き残る鬼についてのものばかりであった。史料に基づいて古代から近現代まで通した歴史を考察し、わかりやすくまとめた本書は、たいへん意義深い。 中国では、人間は死ぬと鬼になるとされる。その鬼には祖霊として祀(まつ)られる鬼と人に病気をもたらす悪鬼の二種類がある。後者の疫鬼として恐れられる鬼が日本に伝わり、追い払う祭が節分のもとになったと考えられるそうだ。 中国からだけでなく、密教の思想を通じて、インドの鬼神の観念(餓鬼や夜叉の姿)の影響を受けていることにより、多様な鬼がいる。 中世になると、モノノケと同等に扱われ、やっつけるものだという認識が広がっていく。一方、体の形状に異常を持って生まれた子を鬼子(おにこ)として、政治や社会の混乱が起こる予兆とされた。また、外見が日本人と大きく異なっている外国人の漂流者を鬼と見なし、海の向こうの島に鬼が住むと考えた。中世後期には、「能」に女性の鬼が多く登場する。女性は現実の社会で弱者であったため、仕返しをすると考えられた。 近代には実在は信じられていなかったが、鬼の体とされるものは、見世物として盛んに楽しまれた。昭和の太平洋戦争時には、敵国や敵兵を鬼と見立て、残虐性・非人道性を強調して士気を高めた。 社会のマイノリティを鬼とみなして排除した歴史は、現代社会で問題とされる考え方(人種的・性的・障碍者排除)につながっていると実感した。

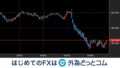

新千円札と「神奈川沖浪裏」

北斎が描いた“隠れ積乱雲”の正体とは 2024年に刷新された新千円札の裏側には、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」が印刷されています。一説によると、日本の絵としては外国人の間でも最も有名な部類に入るそうですが、当の日本人はこの絵の本質についてあまり理解していないのかもしれません。というのも、この絵に描かれている季節はいつなのか? そして、この絵の中央に描かれている雲の正体は何なのか?こんな重要な事柄が、近年までほとんど議論されていなかったのです。

今では「ノンフィクション作家」という肩書を持つ著者だが、当初は未知の生き物を探す「辺境作家」を標榜していた。『未来国家ブータン』(集英社 2012)は、雪男探しが目的だったが見つからず、結果としてブータンという国家を考察した一冊となっている。 作家として成功したものの、結局当初の未知の生き物を探す冒険は成功していない。しかし旅で得たスキルや経験則はその後の冒険に役立っている。言語獲得能力はとにかく高く、大学で講師を務めるほどである。先生にならうほか、前もって現地の言語の文法を調べ、単語帳を作り、現地でも必ず言葉を学ぶ。現地の人と会話ができれば、日本では得られないローカルな情報が手に入る。単語帳を作る方法は、学生のときに「ラクをする」ために編み出したやり方で、英単語を覚えるために教科書の出題範囲に出てくる単語の頻出度を調べ、自分の教科書を作っていたのだという。また探検部在籍中に自分がラクになるために、リーダーになったことで、ひとりで行動できるようになった。著者は決して一流の研究者ではないが、人がやってないことをとにかくやる、やり続けて追い求めた結果、「間違って」いるように見えたものが転じて「オンリーワン」作家として成功したのだ。 この本は2010年に刊行された当時売れ行きはよくなかったが、編集者の「ますます世間が個人の選択肢を狭める方向に動いています」(p.14)という言葉で7年後の再刊が決まったという。オンリーワンにならなくても、自分の中にあるワクワクする気持ちを大切にしてほしいと、閉塞感あふれる日本で叫んでいるようにも思われる。 ただ、著者のように「怪しい人にはついていく」(第6条)のはほどほどにすべきかと思う。

コメント