金(ゴールド)CFD(外為どっとコムの取引口座「CFDネクスト」の銘柄名:金スポット)について、昨日の振り返りと現在のポイントについて短時間で確認できるようまとめました。

金(ゴールド)市場の値動き まとめ

4月4日の金先物相場、ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は3035.40ドルで取引を終え、前日比で2.8%(86.30ドル)下落しました。

下落要因

相場下落の背景には複数の要因が絡み合っています:

・トランプ大統領による予想以上に強硬な関税政策発表と、それに続く中国の対米報復関税への懸念

・世界的な貿易戦争への不安による金融市場全体のパニック的な売り

・株式市場の急落に伴う投資家の損失補填のための換金売り圧力

・資産全般に及ぶ大規模なリスク回避の動き

今年の金相場の特徴

今年ここまでの金相場は関税問題に影響を受けながらも、以下の要因により年初から全体としては上昇基調にありました:

・市場の変動性の高まり

・良好なマクロ経済環境と地政学的背景

・中央銀行による積極的な購入

・アジア地域での堅調な需要

・FRBの金融緩和政策

短期的な相場変動要因

短期的には、米個人消費支出(PCE)価格指数でインフレの高止まりが示されたことを受けた買い需要と、利益確定の売りが交錯しています。また、全般的なリスク回避姿勢も相場に影響を与えています。

最新の金(ゴールド)CFD チャート

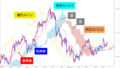

30分足チャート

日足チャート

「CFDネクスト」での金(ゴールド)スポット価格について、テクニカル分析では単純移動平均線(10日)が下向きになる中、価格は移動平均線の下に位置している。また、相場の過熱感をはかるRSIは、基準(50)と「売られすぎ」とされる30の間で推移している。

※リアルタイムの価格はこちらから確認できます。

金スポット 株価指数・商品CFDチャート│はじめてのFXなら外為どっとコム

外為どっとコムのCFDについて

『CFDネクスト』においてスプレッド実績は「日本N225」では42%縮小し2.9(提示率は最も高く99.95%)、「WTI原油」では13%縮小し0.026(提示率は99.88%)となりました🌟

今後も、さらに低コストでお取引いただける環境を提供するために邁進してまいります。

わかりやすい!CFD解説動画はコチラ(YouTube「外為どっとコム 株投資情報ch」)

CFD(CFDネクスト)について|はじめてのCFDなら外為どっとコム

お知らせ:FX初心者向けに12時からライブ解説を配信

外為どっとコム総合研究所の調査部に所属する外国為替市場の研究員が、FX初心者向けに平日毎日12時ごろからライブ配信を行っています。前日の振り返り、今日の相場ポイントなどをわかりやすく解説しています。YouTubeの「外為どっとコム公式FX初心者ch」でご覧いただけます。

金(ゴールド)の上昇・下落変動要因

上昇要因

インフレの期待:物価上昇の予測が強まると、金を価値保存手段として買う動きが強まる。

経済的不安定性:経済危機や金融市場の不安定時には、安全資産としての金への需要が高まる。

実質金利の低下:金利がインフレ率を下回ると、金への投資が魅力的になる。

通貨価値の低下:特に米ドルが弱まると、金価格は上昇する傾向がある。

地政学的緊張:紛争や政治的不安が高まると、リスク回避のため金への投資が増える。

中央銀行による購入:中央銀行が金を買い増すと、供給が減り価格が上昇する。

下落要因

インフレ率の安定または減少:物価上昇の懸念が和らぐと、金への投資需要が減少する。

経済的安定:経済が安定し、リスク資産への投資が増えると、金への需要が減る。

実質金利の上昇:金利がインフレ率を上回ると、金に対する魅力が減少する。

通貨価値の強化:特に米ドルが強まると、金価格は下落する傾向がある。

地政学的緊張の緩和:地政学的リスクが減少すると、金へのリスク回避需要が落ちる。

中央銀行による売却:中央銀行が金を市場に売り出すと、供給が増え価格が下がる。

本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

負債と金融バブルが今の世界景気を支えているのである

オイルショックの際には、金の価格が上昇し、インフレヘッジとしての役割を果たしたとされています。インフレヘッジとは、物価が上昇(インフレーション)する際に資産価値が下がりにくい、または上がることでインフレの影響を緩和できる資産を指します。オイルショックは、1973年から始まった第1次オイルショックと、1978年に発生し、翌年1979年にイラン革命などを契機として顕在化した第2次オイルショックの2回にわたって発生しました。第1次オイルショックではエネルギー価格が急騰し、物価も大幅に上昇しましたが、第2次オイルショックではイラン革命により中東情勢が緊迫化し、原油価格が再び急上昇したのです。これにともない金価格も継続的に上昇しました。特に、第2次オイルショックでは、米国が高金利政策を実施したことでドル高が進行、円安の影響も相まって金価格が25%程度押し上げられたのです。「金がインフレに強い」という印象が世界中に広まったのは、このオイルショックが背景にあります。

暴落時に「今が買い時だ」と考え、ナンピン買い(価格が下がったときに追加購入すること)をする投資家もいます。しかし、これも慎重に行うべきです。確かに、安くなったときの追加購入は、一見賢明な戦略に見えるかもしれません。しかし、底値を見極めるのは非常に難しく、過度に買い増しを行うとリスクが高まります。ほかにも、金は24時間取引が可能なため、相場の変動が常に起こりうる点では株式市場よりもタイミングの見極めが難しいです。安易に底値だと判断して買い増しを続けると、資産全体のリスクを増大させる可能性があるため、慎重な判断が求められます。

一方で、金価格が下がるシナリオも考えられます。世界経済が回復し、金融機関が利上げや引き締めが進行すると金の需要が減少し、価格が下落しやすくなります。特に利息が上がると金は利息を生まないため、ほかの投資先に注目が集まりやすくなり、短期的に価格が下がるリスクが高まります。ただし、長期的に見れば金は希少価値のある資産であり、暴落が続く可能性は低くなります。このように、短期間で大きな下落があったとしても、長期的な視点では金の価値が戻りやすいです。そのため、一時的な価格変動に動揺せず、金はあくまで長期保有に適した資産だと考えるのが賢明です。また、仮想通貨のような新しい代替投資先が出現し、投資家の間で人気を集めたとしても、金への投資需要を直接的に削るとは限りません。実際、仮想通貨と金は、分散投資の観点から共存できるという見方もあります。そのため、2024年時点では代替投資先が金価格に与えるリスクは比較的小さいとされています。

金価格が下落したとき、最初に見直すべきは自分のポートフォリオです。投資の基本である「資産配分(アセットアロケーション)」が適切かどうか確認しましょう。たとえば、金だけに多くの資金を集中させていた場合、金価格の暴落で大きな損失を被るリスクが高まります。しかし、株式や債券、不動産などほかの資産にも分散して投資すれば、ひとつの資産が下落しても全体的なリスクを軽減できます。分散投資の原則は、リスクを分散させることで損失を最小限に抑えることです。金だけでなく、株式や債券、不動産、コモディティと呼ばれる商品先物市場で取引されている商品など複数の投資先を作れば、金の暴落の影響も最小限にできるでしょう。

アメリカの金融政策は、金価格に対して非常に大きな影響を与えます。これは、アメリカが世界経済における主要な経済大国であり、ドルが国際基軸通貨として広く使われているためです。特に、利上げや量的緩和の縮小は、金価格の動向に直接的な影響を及ぼします。たとえば、利上げが行われると、利息や配当を生まない金の魅力は相対的に低下します。結果として利息を生むほかの資産を選ぶ投資家が増えるため、アメリカの金融政策には注意が必要です。

レーガノミクスの時代の米国の負債は1兆ドル(110兆円)だった。それがトランプノミクスの今は20兆ドル(2,200兆円)に達している。負債と金融バブルが今の世界景気を支えているのである。この状況で金利が上がるとどうなるかを、そろそろ視野に入れておくべきだろう。

お金に稼いでもらうことが大切。……といいつつも億を稼ぐようになる人は、資産を形成するまでは、自身の労働で稼がなければなりません。ですが、その働き方を見ていると、やはり圧倒的に違いがある、と感じます。投資でも取引でも、基本的には仕事は相手があることを前提に人間関係を意識した仕事ができている印象です。

株式市場は5波動(相場の最後)が一番よく上がるため、メディアのバブル報道に踊らされた大衆が「儲けそこないたくない」という焦りから大挙して市場に入ってくる。その典型的な現象が最近の仮想通貨市場の一攫千金ブームである。「みんな儲けている。自分もなんとかしなければ・・」という欲望と焦りから追い詰められた心理で市場に参入している人は、大きな下げに見舞われると、今度は一転して恐怖が増幅し相場に翻弄されてしまう。

月収43.9万円、年収にすると526.8万円ですので、給与所得者の平均給与を20年間もらい続けた場合で、年金は月に約15.6万円が給付されるということになります。これよりも給与が低ければ、もらえる額もその分下がりますし、給与が低い分、貯蓄をしておくのも困難でしょう。平均くらいの給与をもらっていても、将来を考えると「打つ手なし」に追い込まれている……そんなサラリーマンも多いのかもしれません。

リーマン・ショック直後の2008年10月、金の価格は一時的に大幅な下落を見せました。金融危機の影響で市場は混乱し、信用不安が広がる中、取引先が破綻するリスクが高まり、銀行が資金を調達しづらくなっていきました。このため、資金を確保するために多くの銀行が保有していた金を売却しはじめたのです。また、大口投資家向けの投資ファンドでも、経済の悪化にともない顧客からの解約が相次ぎました。出資金を返すため、ファンドが保有していた金の売却が増加しました。こうしたさまざまな要因が重なり、金の売却が相次いだことで、金価格は急落します。実際、2008年10月には国内の金価格が一時的に2,104円まで下落したことが確認されています。

日本の給与所得平均が530万円(正規社員)。高いと感じるでしょうか、安いと感じるでしょうか。あくまで平均なので、多くの、とくに若い人にとっては「みんなそんなにもらえているものなのか…」という金額かもしれません。

これら貴金属の値動きと比べても金が最もクラッシュに強い資産です。

日本人の60歳までの平均生涯賃金は、“大卒・大学院卒”男性でおよそ2億7,000万円といわれます。ざっくり就業から定年退職までの約40年間、平均年収675万円の計算となります。岸野さんのピークが516万円になってしまえば、大きく下回ります。

インフレ率の安定または減少:物価上昇の懸念が和らぐと、金への投資需要が減少する。経済的安定:経済が安定し、リスク資産への投資が増えると、金への需要が減る。実質金利の上昇:金利がインフレ率を上回ると、金に対する魅力が減少する。通貨価値の強化:特に米ドルが強まると、金価格は下落する傾向がある。地政学的緊張の緩和:地政学的リスクが減少すると、金へのリスク回避需要が落ちる。中央銀行による売却:中央銀行が金を市場に売り出すと、供給が増え価格が下がる。

米ダブルライン・キャピタルの共同創業者で最高経営責任者(CEO)のジェフリー・ガンドラック氏(57)は、金融市場も自身の業界も、「いいことずくめ」であり過ぎると考え、そんな世界から距離を置こうとしている。ジャンク債や新興市場債などのリスク資産は過大評価されていると考える同氏は、これらの資産のポジションを縮小、高品質で金利上昇からの影響が小さいクレジット商品への投資を増やしている。それによって当面のパフォーマンスを幾分犠牲にすることは承知の上だ。

コメント